Das Buch von Helga Bürster führt uns zurück in die ersten Jahre nach dem 2. Weltkrieg. In einem kleinen, armen Moordorf in Ostfriesland sind viele Männer nicht aus dem Krieg heimgekehrt, die Frauen versuchen ihren Familien das Überleben zu sichern, oft mehr schlecht als recht. Edith und Annie sind zwei dieser Frauen und sie helfen einander, wo es nur geht. Ediths Tochter Betty kümmert sich um Annies behinderten Sohn Willi, der einen Geburtsschaden erlitten hat und nicht sprechen kann.

Als fünf Jahre nach Kriegsende Annies Mann Josef aus der Gefangenschaft zurückkehrt, treibt das einen Keil zwischen die beiden Frauen, denn Josef ist heimlich in Edith verliebt. Fritz, der habgierige Spökenkieker und ehemalige Aufseher im nahen KZ, redet Annie ein, dass Edith eine Hexe ist und beschwört damit einen alten Aberglauben wieder herauf.

Mich hat das Buch so fasziniert, dass ich es an zwei Abenden durchgelesen habe und kaum aufhören konnte. Die Mischung aus Nachkriegserlebnissen, der Manipulation eines ganzen Dorfes und alten Geschichten aus dem Moor hat mich gefesselt und fasziniert. Dazu kam der sehr gut lesbare Schreibstil von Helga Bürster.

„Unsere schöne Zivilisation, die ist nur Staub. Wenn der Wind kommt, bläst er alles weg und darunter ist das Tier.“ sagt die alte, weise Guste auf Seite 257. Wie recht sie leider noch immer – oder schon wieder – hat!

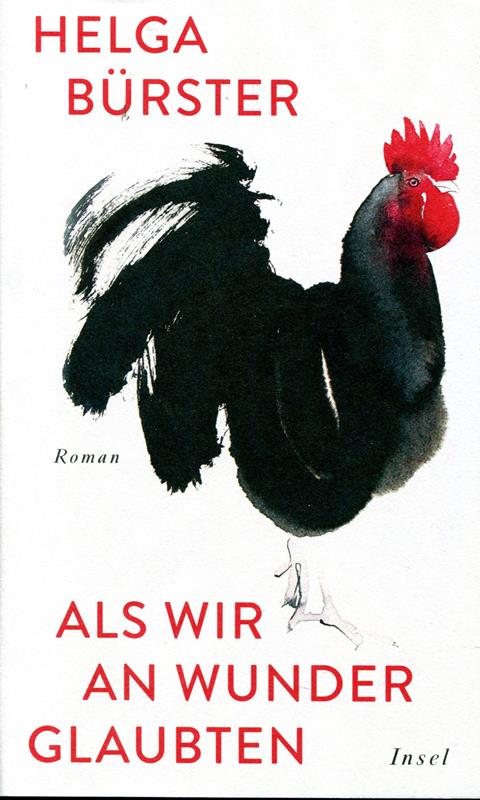

Für dieses Buch mit dem auffälligen Titelbild (der Hahn als altes Sinnbild der Wachsamkeit?) gibt es eine unbedingte Leseempfehlung.